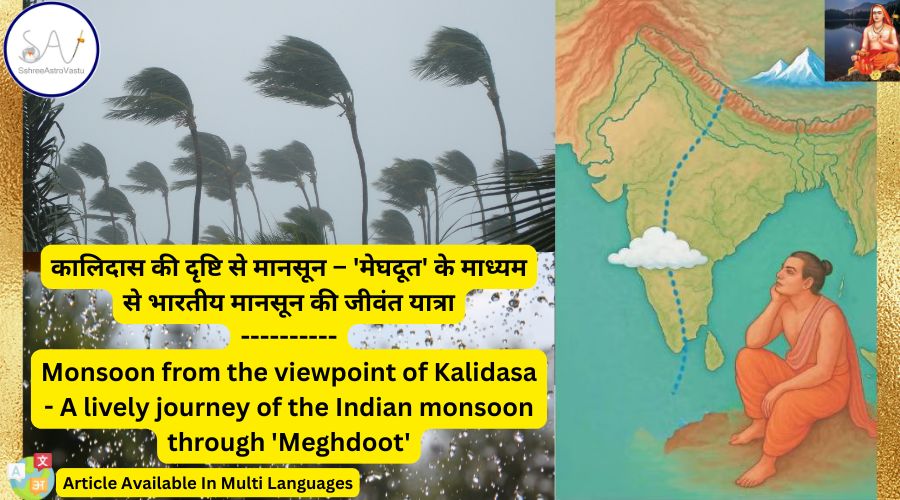

कालिदास की दृष्टि से मानसून – 'मेघदूत' के माध्यम से भारतीय मानसून की जीवंत यात्रा

आषाढ़ का पहला दिन महाकवि कालिदास को समर्पित होता है। उनके प्रसिद्ध काव्य मेघदूत को सामान्यतः प्रेमकथा माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह भारतीय मानसून की भव्य और सूक्ष्म यात्रा का एक सांस्कृतिक दस्तावेज है।

हर साल मई के अंत में भीषण गर्मी पड़ती है, फिर जून आते ही समाचार आता है—”मानसून केरल पहुँच गया।” एक दिन अचानक आकाश घिर आता है, तेज़ हवा चलती है और बारिश की बौछारें शुरू हो जाती हैं। लोग पकौड़े, बारिश और गानों का आनंद लेने लगते हैं। कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होती है जिससे किसान प्रसन्न होते हैं। फिर धीरे-धीरे लोग इस से ऊबने भी लगते हैं और आखिरकार इसकी आदत पड़ जाती है। कुछ महीने बाद मानसून विदा ले लेता है और उसकी विदाई की खबर भी एक कोने में छपती है।

लेकिन मानसून केवल एक ऋतु नहीं है, यह भारत का जीवनचक्र है। जून से सितंबर तक पड़ने वाली मौसमी वर्षा हमारे लिए एक प्राकृतिक वरदान है। भारत जैसे देश में यह सामान्य लगता है, लेकिन ईरान के विद्वान अल-बेरुनी, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता और इटली के मार्को पोलो जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारतीय मानसून का विशेष उल्लेख किया है।

इसी मानसून ने ब्रिटिश लेखक अलेक्ज़ेंडर फ्रेटर को भी आकर्षित किया। उन्होंने इसे स्वयं अनुभव करने का निर्णय लिया। उनकी यह यात्रा केरल के तट से शुरू होकर चेरापूंजी तक पहुँची, और इससे जन्म हुआ पुस्तक Chasing the Monsoon का।

मगर भारतीय मानसून का सबसे पुराना, काव्यात्मक और जीवंत दस्तावेज चौथी शताब्दी में लिखा गया — कालिदास का मेघदूत। इसमें यक्ष की प्रेमकथा के माध्यम से मानसून की यात्रा को दिखाया गया है। यक्ष अपनी प्रेयसी से बिछुड़ा हुआ है और रामगिरी पर्वत (आज का रामटेक, नागपुर के पास) पर विरह में व्याकुल है। आषाढ़ के पहले दिन वह दूर पहाड़ों पर एक मेघ को देखता है और उसे अपना दूत बनाकर अलका नगरी (हिमालय की तलहटी में स्थित) भेजता है।

Playlist

मेघदूत केवल प्रेमकथा नहीं है, इसमें डोंगर, नदियाँ, वृक्ष, पशु-पक्षी, गाँव और शहरों का सूक्ष्म, भावनात्मक और प्राकृतिक वर्णन है। कालिदास मानसून की उस यात्रा को दिखाते हैं जो दक्षिण भारत के समुद्री तटों से शुरू होकर हिमालय तक जाती है। गर्मियों में भारत की ज़मीन तपती है, जिससे समुद्र से नमी से भरी हवाएँ भारत की ओर बहती हैं। जून में यह हवाएँ प्रवेश करती हैं, पर्वत श्रंखलाओं से टकराकर ऊँचाई पर चढ़ती हैं, जिससे वर्षा होती है।

कालिदास के वर्णन में रामगिरी से शुरू होकर अमरकंटक, नर्मदा, विदिशा, उज्जयिनी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार होते हुए अलका नगरी तक के मार्ग की विस्तृत झलक मिलती है। इस यात्रा में आने वाले प्राकृतिक बदलाव, जैसे आम, जामुन, कदंब के पेड़ों पर फूल-फल आना, हाथियों का मिट्टी की महक को सूंघना, जंगलों की भीनी सुगंध, सब कुछ इतनी सुंदरता से वर्णित है कि ऐसा लगता है मानो कालिदास स्वयं इन सब स्थानों पर गए हों।

यहाँ तक कि पक्षियों के व्यवहार में भी बदलाव दिखाया गया है—चातक पक्षी का आगमन, बगुलों की प्रजनन ऋतु, कावलों की घोंसले बनाने की प्रक्रिया, और मोरों का नृत्य। ये सब मानसून के आने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और मेघदूत इन सबका जीवंत चित्रण करता है।

मानव जीवन भी इसमें अछूता नहीं है। खेतों में काम करती स्त्रियाँ, नगर की रमणियाँ – इन सबके मन पर मानसून के प्रभाव को कालिदास ने कोमलता से छुआ है।

अंततः जब कालिदास आषाढ़ के पहले दिन कहते हैं:

“आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं

वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श“

(आषाढ़ के पहले दिन, यक्ष ने पर्वतशिखर पर वर्षा मेघ को देखा, जो खेलते हुए हाथी की भाँति प्रतीत हो रहा था)

तो लगता है यह केवल कविता नहीं, अपितु एक जीवंत अनुभव है — ऐसा अनुभव जो मानसून के हर पड़ाव पर भारत की आत्मा को दर्शाता है।

संक्षेप में, कालिदास का मेघदूत केवल एक काव्य नहीं, बल्कि भारतीय मानसून का सबसे प्राचीन और सुंदर साहित्यिक वृत्तांत है, जिसमें प्रकृति, प्रेम, भूगोल और भावनाएँ एकाकार हो जाती हैं।